情シス業務を外部に丸投げするメリット・デメリット|中小企業が取るべき最適解

自社の情報システム部門(以下、情シス)をどのように運営するかは、多くの中小企業やスタートアップにとって大きな課題です。

特にITインフラの整備やセキュリティ対策、システム運用、社内ヘルプデスクなど、専門的かつ幅広い対応が求められる一方で、人材や予算が限られる現場では、すべてを内製化するのは難しいのが現実です。

こうした背景から、「情シス業務を外部に丸投げ」という外部委託・アウトソースが注目を集めています。しかし、丸投げするにはメリットとデメリットがあるため、状況に応じた適切な判断が求められます。

この記事では、情シス業務の丸投げとは何か、利点とリスクや成功する委託のポイントについて、具体的に解説します。

\ひとり情シスのメリット・デメリット、解決策はこちら/

目次[非表示]

- 1.情シス業務を「丸投げ」するとは?

- 1.1.利用される背景

- 1.2.中小企業・スタートアップ特有の課題

- 2.情シス業務を丸投げのメリットとデメリット

- 3.丸投げのリスクと委託のポイント

- 3.1.丸投げの失敗例

- 3.2.成功する委託のポイント

- 4.まとめ

情シス業務を「丸投げ」するとは?

従来、情シスは社内に常駐して、システムの導入・運用・トラブル対応などを行ってきました。

しかし近年では、クラウド化・リモートワーク化・セキュリティ強化といった環境変化に対応するため、より高度な専門知識と迅速な対応が求められています。そのため、自社リソースのみで賄うことが難しくなり、外部のプロに任せるという選択肢が現実的な解決策として広がっています。

特に中小企業では、ひとり情シス(社内で唯一の担当者)や、他業務と兼任しているケースが多く、属人化・業務負荷の増大・情報漏えいリスクの高まりといった課題があります。

こうした状況を打破するために、ITベンダーに業務を一括して丸投げ・アウトソース・委託する動きが進んでいます。

利用される背景

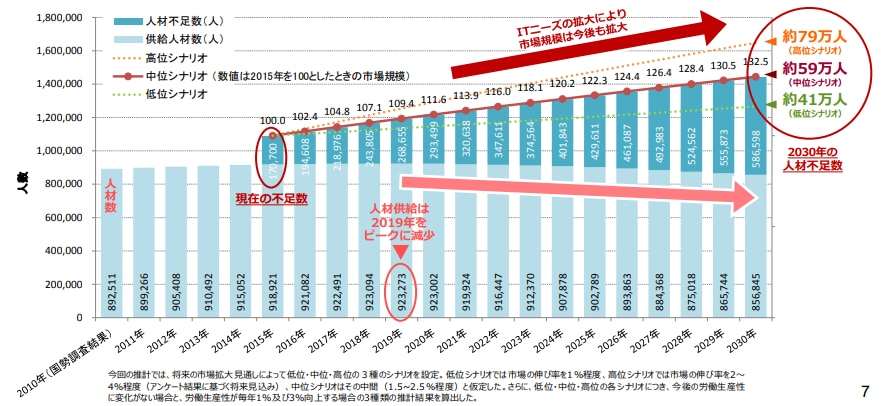

普及背景には、人材不足とデジタル化の加速があります。経済産業省の『IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果』によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると推計されています。

▼IT人材不足に関する予測

画像引用元:経済産業省『IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果』

中小企業は大企業に比べて、IT人材を確保することが難しい傾向にあります。加えて、リモートワークの普及やDX推進など、IT活用が経営の中心となったことで、従来以上に情シス業務の範囲と重要性が拡大しました。

結果として、「自社で抱えるよりも、外部に任せた方が早く・確実で・安定する」という考え方が広まりつつあります。

出典:経済産業省『IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果』

中小企業・スタートアップ特有の課題

中小企業やスタートアップが情シスを内製化する際、次のような課題に直面します。

▼情シス内製化で直面する主な課題

課題 | 内容 |

採用・育成コスト | IT人材の市場価値が上昇して、採用単価が高騰する可能性がある。 |

属人化リスク | 担当者が1人しかいない場合、退職や休職によってシステム運用が停止する可能性がある。 |

業務範囲の幅広さ | ヘルプデスクからインフラ構築、セキュリティ対策まで幅広い対応が求められ、担当者の負担が大きくなる。 |

最新技術への対応遅れ | 社内ノウハウだけでは、クラウド・AI・ゼロトラストなどの最新技術への対応が追いつかない。 |

これらを解決するために、外部委託を選ぶ企業が増えています。しかし、単に委託先に任せればよいわけではなく、委託範囲や責任分担を明確にしなければ、トラブルの原因になることもあります。

情シス業務を丸投げのメリットとデメリット

情シスを外部に委託する最大の目的は、専門性を活かして業務効率を上げることです。しかし同時に、内部統制や意思決定スピードに影響を与えるといったリスクも存在します。

メリット

外部ベンダーはクラウドやセキュリティ、ネットワーク設計など幅広い知見を持ち、最新技術にも精通しています。そのため、自社で人材育成をする時間を省き、即戦力として活用可能です。また、正社員を新たに採用する場合と比較して、委託費用がトータルコストを抑えられる場合があります。

▼情シス業務を外部に丸投げするメリット

専門知識の即時活用

コストの最適化

運用の安定化と可用性向上

経営資源の集中

さらに、ベンダーの監視・サポート体制により、24時間365日の運用や障害対応が可能になり、システムダウンによる業務停止リスクを軽減できます。IT部門の運用負担を軽減することで、限られた経営資源をコア業務へ再配分できて、本来の事業活動に集中できる環境を実現することも可能です。

デメリット

情シスを外部に任せすぎると、社内のIT理解や運用ノウハウが蓄積されにくくなり、結果的に外部業者への依存度が高まるケースがあります。その結果、意思決定スピードやITリテラシーが低下する可能性があります。

また、特定の事業者に依存すると、契約の見直しや他社への乗り換えが難しくなり、費用やサービス品質の比較がしづらくなることで、長期的にはコスト増につながる場合もあります。

▼情シス業務を外部に丸投げするデメリット

自社ノウハウの蓄積が止まる

ベンダーロックインの懸念

コミュニケーションロス

セキュリティリスクの責任分界の曖昧さ

さらに、情報共有が不十分な場合には、現場との温度差や判断ミスが生じ、対応遅れといったコミュニケーション課題が発生します。委託範囲が曖昧なまま契約を結ぶと、情報漏えいや不正アクセスが発生した際に、責任の所在が不明確になるリスクもあります。

こうしたトラブルを防ぐには、契約時に「SLA(サービス品質保証)」や「セキュリティポリシー」を明文化して、社内でも一定の管理体制を維持することが重要です。

丸投げのリスクと委託のポイント

外部へ依頼するには、すべてを委ねる“丸投げ”と、特定業務のみ委託する“部分委託”の2つがあります。両者の違いを理解することで、自社に最適なバランスを見極めることが可能です。

丸投げの失敗例

よくある失敗として挙げられるのが、委託範囲の曖昧さと責任分担の不明確さです。例えば、サーバー障害が発生した際にどこまでが業者対応か、社内で何をするかといった責任範囲が共有されておらず、対応が遅れるケースがあります。

また、外部業者が更新した設定変更を社内で把握できず、あとで大きなトラブルにつながることもあります。

これらのトラブルを防ぐには、契約書や運用設計書に明確な役割分担を記載することが不可欠です。さらに、定例ミーティングや報告書の仕組みを設けて、委託先の業務内容を“見える化”することも有効です。

成功する委託のポイント

成功する情シス委託のポイントは、以下の3点に集約されます。

1.業務範囲と責任の明確化

契約時にSLAや運用ルールを明文化し、責任の所在を明確にします。「どこから先を外部委託するのか」「どこまでを社内で対応するのか」を明確に線引きすることで、トラブルや対応漏れを防止できます。

2.情報共有体制の整備

週次レポートや定例オンライン会議など、透明性の高い報告体制を構築します。状況をリアルタイムに共有できる仕組みを作ることで、問題の早期発見と迅速な意思決定が可能になります。

また、ITの専門家でない担当者が「難しくて説明が理解できない」と報告を聞き流してしまうのではなく、分からない点は積極的に質問して説明を求める姿勢も重要です。依頼する側からも、委託先と円滑にコミュニケーションを取るよう働きかけることで、実効性のある情報共有が実現します。

3.信頼できるパートナー選定

委託先を選ぶ際は、実績・対応範囲・セキュリティ基準を必ず確認します。さらに、企業文化やコミュニケーションスタイルが自社に合うかどうかも重視すると、長期的に安定した協力関係を築けます。

たとえ丸投げに見える形であっても、これらを徹底することで、外部委託を“戦略的パートナーシップ”へと昇華させることが可能です。

まとめ

この記事では、情シス部門における業務の丸投げ・アウトソースについて解説しました。

外部委託が利用される背景

中小企業やスタートアップが情シスを内製化する際の課題

情シス業務のメリット・デメリット

情シス丸投げの失敗例

外部委託を成功させるポイント

中小企業にとって重要なのは、「自社のIT戦略の舵取りは自分たちで行う」という姿勢を維持しつつ、専門領域を外部に委ねる適切なバランス感覚を持つことです。

丸投げにするか部分委託にするか、その判断は企業の成長段階や業務内容によって異なります。しかし、信頼できるパートナーを見つけて、継続的なコミュニケーションを重ねることで、情シスの効率化と経営力強化の両立が実現できます。

『FGLテクノソリューションズ』では、情シスの業務代行からIT利活用まで、幅広い対応領域でITをフルサポートしております。「今後のIT利活用について専門家に相談したい」というご担当者さまはぜひご相談ください。