企業で活用が進むクラウド。基本の仕組みや導入のメリット・デメリット

近年、場所を問わない柔軟な働き方の推進やITインフラにおける保守管理の負担軽減などを理由に、さまざまな企業でクラウドの活用が広がっています。

2023年時点で企業の約8割がクラウドサービスを利用しており、全社的に利用している企業は約5割を占めています。

情報システム部門(以下、情シス)や管理部門の担当者のなかには「業務基盤をクラウドに移行するとどうなるのか」「デメリットはあるのか」など気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、クラウドの基本的な仕組みや利用形態、企業が活用するメリット・デメリットについて解説します。

なお、社内システムの導入でよくある失敗と対策については、こちらの資料にまとめています。ぜひご覧ください。

目次[非表示]

- 1.クラウドの仕組み

- 2.クラウドサービスの利用形態

- 3.企業がクラウドを活用するメリット

- 3.1.①ITインフラの運用コストを削減できる

- 3.2.②業務効率の向上につながる

- 3.3.③ITリソースを柔軟に調整できる

- 3.4.④BCP対策の強化を図れる

- 4.企業がクラウドを活用するデメリット

- 4.1.①カスタマイズの制限がある

- 4.2.②既存システムと連携できない場合がある

- 4.3.③セキュリティ上のリスクがある

- 5.まとめ

クラウドの仕組み

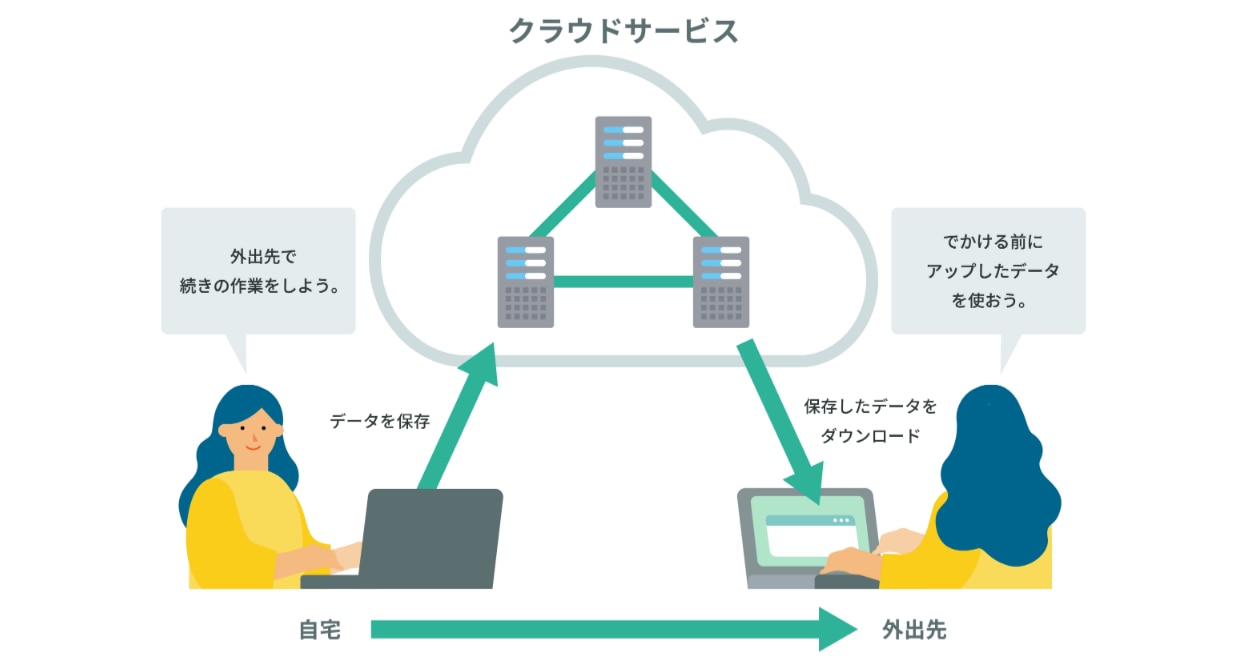

クラウドとは、インターネット経由でサーバやソフトウェアなどのITリソースをユーザーに提供するサービスまたは利用環境を指します。

従来では、社内にサーバを設置してソフトウェアがインストールされた端末で業務システムを利用する必要がありました。クラウドを導入することで、インターネット環境があれば端末を問わず業務に必要なサービスを利用できるようになります。

▼クラウドサービスを利用した業務のイメージ

画像引用元:総務省『クラウドサービスの仕組み』

クラウドの実現には、物理的に存在するコンピュータ機器を仮想的に分割・統合する“仮想化”の技術が用いられています。この仮想化により、ベンダーが保有するITリソースをユーザーが必要に応じて利用することが可能です。

出典:総務省『クラウドサービスの仕組み』

クラウドサービスの利用形態

クラウドサービスには、3つの利用形態があります。

▼3つの利用形態

利用形態 |

概要 |

SaaS(Software as a Service) |

ソフトウェアやアプリケーションの機能を利用する |

PaaS(Platform as a Service) |

アプリケーションを開発・実行するためのサーバやデータベースなどのプラットフォーム環境を利用する |

IaaS(Infrastructure as a Service) |

ネットワークやストレージなどのハードウェアが持つインフラ機能を利用する |

上記のなかでもSaaSは、業務用のアプリケーションや情報共有のチャットツールなどの多種多様なサービスが提供されています。企業においては、データの共有・保存や情報共有、プロジェクト管理、スケジュール管理などに活用されています。

企業がクラウドを活用するメリット

企業がクラウドを活用すると、効率的なITインフラの運用が可能になり、コストや業務効率などにおいてメリットが得られます。

①ITインフラの運用コストを削減できる

企業のITインフラをクラウド環境で構築すると、初期投資や保守管理などにかかる運用コストを削減できます。

クラウドでは、自社でサーバやネットワーク関連機器などのハードウェアを所有しなくてよいため、ITインフラ構築にかかる初期コストを抑えられます。

また、クラウドサービスの保守管理はベンダーに任せることが可能です。これにより、情シスや管理部門が行ってきた保守管理コストと業務負担を削減できます。

加えてベースとなるセキュリティ対策をサービスプロバイダ側で対応することから、一定のセキュリティ強度を維持できることもメリットといえます。

なお、ITインフラのクラウド移行や構築の手順については、こちらの記事をご確認ください。

②業務効率の向上につながる

業務効率を向上できることもメリットの一つです。

クラウドでは、インターネット環境さえあれば場所や端末にかかわらず業務に必要なアプリケーションを利用できます。自宅やコワーキングスペースなどのオフィス外からでも業務を行えるため、移動時間の削減につながります。

また、インターネット経由でリアルタイムなコミュニケーションやデータの共有、申請・承認などを行えるようになることで、紙媒体と電話を中心とした業務と比べて作業効率が高まると期待されます。

クラウドサービスで業務を効率的に行う方法はこちらの記事をご確認ください。

③ITリソースを柔軟に調整できる

クラウドを利用すると、事業規模やユーザーの増減に応じてITリソースを柔軟に調整することが可能です。

オンプレミス環境でITリソースを拡張する場合には、サーバの台数増加やソフトウェアの購入が必要になり、工数とコストの負担が生じます。

これに対してクラウドサービスは、契約内容を変更することでITリソースを柔軟に拡張・縮小できるため、開発工数の削減や運用コストの最適化につながります。

④BCP対策の強化を図れる

クラウドを利用して業務やバックアップを実施することにより、BCP対策の強化につながります。

クラウドサービスで扱うデータは、物理的に離れたデータセンターで保存・管理されます。自然災害でシステム障害が起きた場合にも、重要なデータの消失を防ぐことが可能です。

また、オフィスにあるハードウェアの破損やネットワークの障害が発生した場合でも、インターネットにつながる場所であれば業務を継続できます。

なお、システム障害対応の対策やアウトソーシングに関しては、こちらの資料にまとめています。ぜひご覧ください。

企業がクラウドを活用するデメリット

クラウドの活用にあたっては、カスタマイズの制限や既存システムとの連携性、セキュリティなどにおいて注意が必要です。

①カスタマイズの制限がある

クラウドサービスで行えるカスタマイズは、ベンダー側が提供するサービスの範囲内に限定されます。

企業が求める仕様や機能にカスタマイズができるか、事前に確認しておくことが重要です。また、クラウドサービスで対応できない業務は、独自のシステム開発を行うことも一つの方法です。

②既存システムと連携できない場合がある

ベンダーが用意したサーバやOSを利用するクラウドサービスでは、既存システムとの連携ができない場合があります。

特に部門ごとにシステムを独自開発・改修している企業では、導入したクラウドサービスとの互換性がなくデータの連携ができない可能性があります。そのため、既存システムのクラウド移行やシステムの再構築を検討する必要があります。

ITインフラを構築する流れやポイントは、こちらの記事をご確認ください。

③セキュリティ上のリスクがある

インターネットを介してアクセスできるクラウドサービスには、データの盗み見や不正アクセス、マルウェアの感染などが起きるリスクがあります。

また、ベンダー側の保全管理ミスによってデータの破損や情報漏えいが発生するケースも見られています。

安全なクラウド環境を実現するには、以下の対応が求められます。

▼情シスや管理部門に求められる対応

- サイバー攻撃を防ぐためのセキュリティ対策を講じる

- サービスの選定時にサービスとベンダーの情報セキュリティ管理体制を定期的に評価する

- ベンダーとの責任範囲(SLAやデータ保護など)を明確にする

- 機能要件の見直しを利用部門に則する など

なお、クラウドサービスのセキュリティ対策はこちらの記事をご確認ください。

まとめ

この記事では、クラウドについて以下の内容を解説しました。

- クラウドの仕組み

- クラウドサービスの利用形態

- 企業がクラウドを活用するメリット・デメリット

クラウドは、オンプレミス環境にあるITインフラの運用管理を効率化・最適化するための手法として活用が期待されています。

自社に導入する際は、サービスの提供内容や既存システムとの互換性、ベンダー側の情報セキュリティ管理体制などを確認しておくことが重要です。

『FGLテクノソリューションズ』では、約20年にわたって蓄積した経験とノウハウを基に、ITインフラの構築や運用管理のサポートを行っています。クラウドサービスの選定から導入、運用もお任せください。