ひとり情シスの退職を防ぐには? 考えられる原因と4つの対策法

※2025年8月6日更新

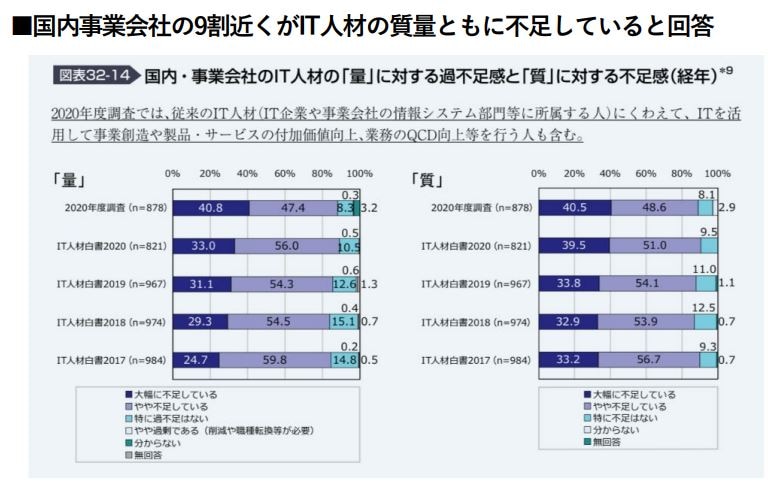

企業の情報システム部門(以下、情シス)は、社内のITインフラを管理して、円滑な業務をサポートするために重要な役割を担います。近年では、ITに関する専門知識・技術を持つ専門人材の需要が高まる一方で、IT人材は不足しており、少子高齢化の進展によって今後も不足数が拡大すると予測されています。

▼IT人材の量と質に対する不足

画像引用元:内閣官房『デジタル人材の育成・確保に向けて』

そうしたなか、1人の担当者が情シスを運用する“ひとり情シス”になっている現場も見られています。限られた情シス担当者が退職してしまうと、ITインフラの管理を行えなくなり、円滑な業務の遂行にも支障をきたす可能性があります。

企業においては、情シス担当者の退職を防ぐために、考えられる退職原因について知り、対策を講じることが重要です。

この記事では、ひとり情シスの担当者が退職する原因と対策法について解説します。

出典:内閣官房『デジタル人材の育成・確保に向けて』/経済産業省『IT人材育成の状況等について』

情シスの業務負担を軽減する方法についてはこちらの資料をご確認ください。

目次[非表示]

- 1.ひとり情シスが退職する原因

- 1.1.業務の負担が大きい

- 1.2.ノンコア業務の割合が多い

- 1.3.評価体制が整っていない

- 1.4.教育体制が整っていない

- 2.ひとり情シスが退職する場合に生じる問題

- 3.ひとり情シスにおける退職問題の対策法

- 3.1.①ツールを導入して効率化する

- 3.2.②コア業務に注力できる体制を整備する

- 3.3.③評価体制を見直す

- 3.4.④教育体制を見直す

- 4.ひとり情シスの退職への対処方法

- 4.1.ナレッジベースの構築

- 4.2.ITアウトソーシング(業務代行)の活用

- 5.まとめ

ひとり情シスが退職する原因

ひとり情シスが退職してしまうと、現場の業務に支障が出てしまうリスクがあります。退職する原因には、以下が考えられます。

業務の負担が大きい

情シスでは、ITインフラの保守管理に加えて、社内ヘルプデスクやトラブル時の復旧作業など幅広い業務を担当する場合があります。

職場の規模が大きくなるほど、対応する業務量・業務範囲が増えるため、1人の担当者が対応する場合には業務負担が増加しやすくなります。

業務負担が多いことによるストレスや長時間労働による疲労などによって、担当者が退職してしまうケースがあります。

また、近年ではセキュリティ対策不備による情報漏洩が頻繁に発生しています。情報漏洩が発生する会社は大きなダメージを負うこととなるため、対策をする情シス部門にとっては、多大なプレッシャーです。この精神的負担も、退職にいたる原因のひとつです。

ノンコア業務の割合が多い

ひとり情シスが退職する原因として、情シスに本来求められるコア業務からは外れる“ノンコア業務”に対応する割合が多いことが考えられます。

基幹システムの管理や保守、社内インフラの整備、DXに対応するためのIT戦略の策定などが情シスのコア業務に当たります。

一方で、企業によってはPC操作に関する問い合わせへの対応のようなノンコア業務の割合が多くなるケースも見られます。

▼情シスにおけるノンコア業務の例

- 基本的な業務ツールの使い方や不具合について聞かれる

- 職場でのPC購入の相談を受ける など

「パソコンのことは情シスに聞く」というイメージが社内にあると、ノンコア業務による業務過多が情シスの負担になりやすいといえます。

評価体制が整っていない

情シス担当者のスキル・経験に応じた適正な評価体制が整っていない場合、待遇面や労働環境への不満が溜まったり、モチベーションが低下したりして、退職につながる可能性があります。

経営者のなかには、情シス部門は間接部門(コストセンター)であると認識し、「やって、当たり前」という、感覚を持っている方もいます。

システムの安定維持運用のためには、情シス部門の稼動が掛かっていることを認識していないと、適正な評価体制の整備につながりません。

近年、社会的にIT人材が慢性的に不足していることから、給与をはじめとする待遇面は改善されつつあります。しかし、会社が待遇面を考慮している意識があっても、業界的には十分でないケースも多く、退職(転職)に至ってしまうことがあります。

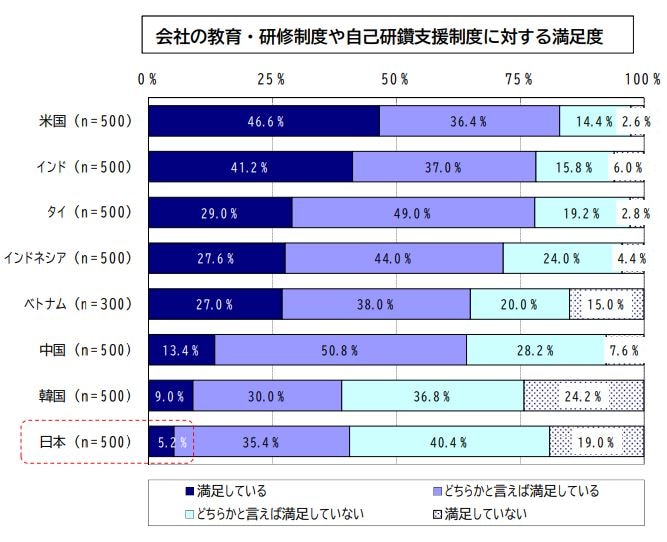

教育体制が整っていない

教育体制が十分に整っていないことも、情シス担当者が退職する原因の一つと考えられます。2016年に経済産業省が発表した『IT人材に関する各国比較調査』を見ると、日本におけるIT人材に対する会社の教育環境や自己研鑽支援への満足度は非常に低いことが分かります。

▼IT人材にとっての学習・教育機会創出の重要性

画像引用元:経済産業省『IT人材育成の状況等について』

とくに、ひとり情シスの場合、ITに関する専門知識・技術を持つ人からの指導やフォローを受けられないことがあります。業務が属人化してしまうと、トラブルや疑問を1人で対応する必要があるため、プレッシャーにつながりやすくなります。

また、最新技術を学ぶための機会を提供していない職場では、働きながらスキルアップを目指すことができません。

このように、業務のプレッシャーによって負担を感じる担当者や、スキルアップを目指したいと考える担当者は、退職してしまう可能性があります。

出典:経済産業省『IT人材育成の状況等について』

なお、ひとり情シスが抱える課題についてはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。

ひとり情シスが退職する場合に生じる問題

ひとり情シスは社内における情報システムの管理・保守を一手に担っていることから、退職した場合にさまざまな問題につながると考えられます。

社内のITインフラが機能不全になる

情シス担当者がいなくなることで、ITインフラのバージョンアップや不具合対応が滞って機能不全に陥る可能性があります。

ITインフラは、日々の運用や継続的な保守をすることで正常に稼働します。トラブルの際に業務への影響を抑えるには、担当者による迅速な対応が欠かせません。

また、担当者がいない状態でハッキングや情報漏洩などセキュリティ上のトラブルが発生した場合、顧客を巻き込んだ被害に発展するリスクも生じます。

属人化した業務の引き継ぎが円滑に行えない

ひとり情シスによって業務が属人化している場合、引き継ぎが円滑に行えない可能性があります。

ひとり情シスが担当する業務は、標準化・マニュアル化がされていないケースも多く、本人だけが分かっている業務フローや作業が存在します。

このような属人化した業務が多い場合、退職する際に新任者との対面での引き継ぎや、マニュアル化する作業が必要です。一方で、急に退職した場合にはそれらの引き継ぎは困難になります。

ひとり情シスの体制を長く続けることは属人化のリスクにつながるため、複数の担当者を置いたり、各部門が協力して標準化や情報共有を進めることが必要です。

後任の人材がすぐには見つからない

ひとり情シスの退職時には、後任の人材がすぐには見つからない場合があります。

IT技術者は分野が細かく分かれているため、社内システムで使用するOSやアプリケーション、プログラミング言語に精通する人材を見つけ出すのは容易ではありません。また社内での業務は多岐にわたることから、システムの知識があるだけでは人材として不十分です。

システムの運用・保守に関する知識・スキルがあり、問い合わせ対応や部門間の調整などの管理業務にも対応できるような人材をすぐに見つけることは難しいといえます。

ひとり情シスにおける退職問題の対策法

ひとり情シスの退職を防ぐには、社内の業務体制や教育体制を見直して、担当者の負担軽減を図ったり、モチベーションを高めたりすることが重要です。

具体的な対策法には、以下の4つが挙げられます。

①ツールを導入して効率化する

ツールの導入によって、ひとり情シスの負担を軽減して業務を効率化できます。

▼情シス業務の効率化に活用できるツールの例

- チャットツール

- イントラネットや社内SNS

- AIチャットボット など

チャットツールによるコミュニケーションは、情シス担当者が従業員と情報を共有するために有効です。必要な資料や操作方法の動画などをツール上でシェアすることで、問い合わせに対応する時間を削減できます。

ファイル共有やデータベースの検索など、ナレッジベースの構築を考える場合は、イントラネットや社内SNSを活用する方法もあります。

また、社内ヘルプデスクにAIチャットボットを導入するアイデアも有効です。従業員のさまざまな疑問への対応をAIに任せることで、情シスの負担軽減が期待できます。

なお、ヘルプデスクへのAI活用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

②コア業務に注力できる体制を整備する

情シス担当者の業務負担を減らすために、本当に必要なコア業務に注力できる体制を整備する必要があります。

従業員からの問い合わせに対応する社内ヘルプデスクや、簡単なIT機器・システムの設定・操作などについては、従業員の自己解決を図れるようにすることがポイントです。また、外部のリソースを活用して、社内で対応する業務量を減らすことも一つの方法です。

▼コア業務に注力できる体制の整備

- IT機器の操作・設定に関するマニュアルを作成して、従業員自身での作業を依頼する

- 社内FAQを作成して、不明点やトラブルの自己解決を促す

- 社内ヘルプデスクやキッティングを外部に委託する

なお、社内ヘルプデスクやキッティングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

③評価体制を見直す

ひとり情シスが適正な評価を受けられない理由として、経営者を含めた社内のITリテラシーの欠如が挙げられます。

ITリテラシーの欠如によって情シスの役割が認識されず、適切な評価を得られません。本来の役割を認識されないことで雑多な業務をこなす“何でも屋”のように扱われることもあります。

また、ひとり情シスではシステムについて理解しているのが本人だけになりやすく、雑多な業務の成果も数字では出ないため、適正な評価を受けることが難しくなります。

このような状況を解決するには、評価体制の見直しが有効です。

▼評価体制見直しの例

- 専門知識・技術を定量的に評価する制度を設ける

- 資格取得支援や有資格者に手当を付与する

④教育体制を見直す

情シス担当者の退職を防ぐために、情シス教育体制を見直して、モチベーションとやりがいを持って働ける環境をつくることも有効です。

最新技術を学ぶ機会などを設けると、モチベーションの低下による退職を防ぐことにつながります。

▼教育体制見直しの例

- 教育・研修制度を整える

- 外部の研修・セミナーへの受講機会を設ける

ひとり情シスの退職への対処方法

ひとり情シスの退職が決まった際に業務への影響を抑えるには、ナレッジベースの構築やITアウトソーシング(業務代行)の活用が有効です。

ナレッジベースの構築

社内でナレッジを蓄積・共有するためのデータベースを構築しておくことで、担当者が退職してしまった場合にも後任の担当者に業務内容を引き継ぎやすくなります。

また、業務内容ごとの作業手順や過去のトラブル対応などを共有・蓄積することで、業務の属人化を防ぎ、業務部門がフォローしやすい体制を整備できます。

ナレッジの蓄積・共有には、自社でデータベースを構築したり、Web上で情報を登録・共有・編集できるツールやサービスを活用したりする方法が有効です。

▼ナレッジを蓄積・共有する方法

- 社内Wikiを構築する

- オンラインストレージサービスを活用する

- ナレッジ管理ツールを活用する

ITアウトソーシング(業務代行)の活用

ひとり情シスの退職時に後任者が見つからない場合、ITアウトソーシング(業務代行)が活用できます。ITアウトソーシングとは、情シスが担当するさまざまな業務を外部のサービス事業者に委託することです。

ITアウトソーシングを活用して社内で対応が必要な情シス業務を減らすことで、後任者に要求されるスキルのレベルを抑えられ、新しい情シスを確保しやすくなります。

また、ひとり情シスへの業務負担を軽減して退職を防ぐためにも、ITアウトソーシングは有効です。ノンコア業務の委託によって情シスがコア業務に集中しやすい環境を整備でき、属人化の防止にもつながります。

ITアウトソーシングを依頼する際は、サービス事業者のセキュリティ体制やサービス品質などを確認しておくことが欠かせません。これらが十分でない場合、かえってひとり情シスの負担になる可能性もあります。

なお、ITアウトソーシングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

まとめ

この記事では、ひとり情シスについて以下の内容を解説しました。

- ひとり情シスが退職する原因

- ひとり情シスが退職する場合に生じる問題

- ひとり情シスにおける退職問題の対策法

- ひとり情シスの退職への対処方法

ひとり情シスの現場では、ノンコア業務による業務負担が心身の疲労につながりやすいほか、待遇や教育体制への不満から退職につながるケースがあります。退職を防ぎ、社内で安定したITインフラ管理を行うには、情シス担当者が働きやすい職場環境をつくることが重要です。

情シスのコア業務に注力できる体制やナレッジが蓄積・共有できる仕組みを整えたり、評価・教育体制を見直したりすることがポイントです。また、ITアウトソーシングを活用して、社内対応する業務量を減らすことも一つの方法です。

『FGLテクノソリューションズ』の社内システム運用管理サービスでは、約20年にわたって蓄積した経験とノウハウにより、専門的かつ幅広い情シス業務をサポートしています。会社ごとに異なる情シス業務を多角的なサービスによってサポートすることで、ひとり情シス問題の解決に貢献します。

情シスの業務負担を軽減する方法についてはこちらの資料をご確認ください。