IT人材不足への対策に取り組むには。原因を踏まえた7つの施策

※2024年11月11日更新

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や先端技術の進展によって、ITに関する専門知識・技術を持つ人材の需要がますます高まっています。

一方で、多くの企業でIT人材の量が不足しているほか、求められる技術の水準が上がっていることから質の面でも人材が不足している状況となっています。

情報システム部門や管理部門の担当者のなかには、「IT人材が不足する背景とは」「IT人材の不足を解消するためにどのような取り組みが必要なのか」などと悩まれている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、IT人材不足について、IT人材の概要や主な原因と生じる問題、具体的な対策を解説します。

目次[非表示]

- 1.IT人材とは

- 2.IT人材が不足している原因

- 2.1.少子高齢化による生産年齢人口の減少

- 2.2.デジタル技術の進歩

- 2.3.労働環境へのイメージ

- 2.4.IT需要の増加

- 2.5.業務の分業化に伴うスキルの分散化

- 2.6.レガシーシステムの保守・運用

- 3.IT人材不足によって生じる問題

- 3.1.一部に負担が集中し離職者が増える

- 3.2.セキュリティリスクが高まる

- 3.3.社内システムの開発や改善が遅れる

- 3.4.競争力が低下する

- 4.IT人材不足への対策に取り組むには

- 4.1.①採用対象を広げる

- 4.2.②複数の採用方法を併用する

- 4.3.③自社でIT人材を育成する

- 4.4.④IT人材への待遇を改善する

- 4.5.⑤業務プロセスを見直し効率化する

- 4.6.⑥オフショア・ニアショア開発を利用する

- 4.7.⑦ITアウトソーシング(業務代行)を活用する

- 5.まとめ

IT人材とは

IT人材とは、ITの活用や情報システムの導入について、企画・推進・運用を行う人材のことです。

ただし、IT人材は役割・スキルによって従来型IT人材・高度IT人材・先端IT人材の3種類に大きく分けられます。

従来型IT人材

従来型IT人材とは、ITシステムの運用・保守や請負開発を行うIT人材です。

▼従来型IT人材のスキル

- 既存のITツールの運用・保守を行う能力

- 要求された仕様・要件を満たす開発が行えるプログラミング能力 など

従来型IT人材の例としては、システムエンジニアやプログラマーなどの職種が該当します。

高度IT人材

高度IT人材とは、ビジネスにおいてITツールやデジタル技術を戦略的に活用するIT人材を指します。

▼高度IT人材のスキル

- ITツールをそのまま利用するだけでなく、応用して新たな価値の創出を行える能力

- ビジネス戦略の提案を行うためのプレゼンテーションやコミュニケーションのスキル など

高度IT人材の例としては、ITストラテジストやITアーキテクトなどの職種が挙げられます。

先端IT人材

先端IT人材とは、AIやIoT、ビッグデータなどの最先端のIT技術を扱えるIT人材のことです。

▼先端IT人材のスキル

- 最先端のIT技術を扱える能力

- 最先端のIT技術を運用する際のセキュリティに関する知識

- 最先端のIT技術を運用するためのマネジメントスキル など

先端IT人材の例としては、データサイエンティストやIoTエンジニアなどが該当します。

IT分野における技術の進展のなかで、先端IT人材に対する需要は、今後急速に増加すると見込まれています。

なお、IT人材に必要なスキルについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

IT人材が不足している原因

IT人材の不足は、さまざまな原因が重なって生じていると考えられます。主な原因としては、以下が挙げられます。

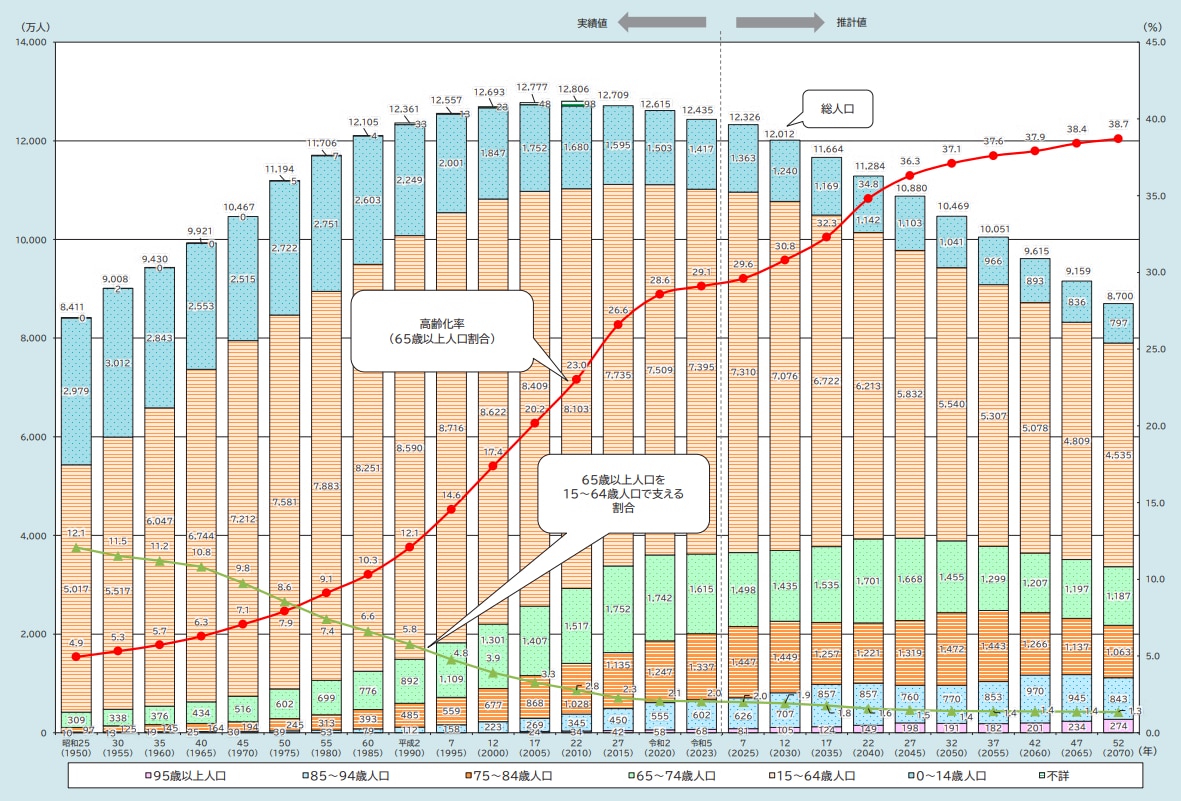

少子高齢化による生産年齢人口の減少

内閣府が発表した『令和6年版 高齢社会白書』では、国内における少子高齢化の進行に伴って生産年齢人口(※)が減少していることが報告されています。

▼生産年齢人口の推移と将来推計

画像引用元:内閣府『令和6年版 高齢社会白書(全体版)』

IT業界においても例外ではなく、生産年齢人口の減少の影響を受けて人材不足につながっていると考えられます。

※生産年齢人口とは、15歳以上65歳未満の、生産活動の中心となる人口のこと

出典:内閣府『令和6年版 高齢社会白書(全体版)』

デジタル技術の進歩

デジタル技術の進歩が早いIT業界では、時代の変化によってこれまで習得した知識・スキルが業務に生かせなくなる可能性があります。

特に近年では、高度なICTスキルやアジャイル開発などに対応できる人材が求められています。スキルアップをしていない状態では、求められるIT知識や技術を満たせなくなり、質の面でIT人材が不足することが考えられます。

労働環境へのイメージ

労働環境へのイメージもIT人材が不足する原因の一つと考えられます。

IT業界は長時間労働になりやすく、業務による過重な負担が懸念されています。2023年度の『過労死等の労災補償状況』によると、仕事による強いストレスで精神障がいを発症したことによる労働災害において、職種別の請求・支給件数が多い職種として“情報処理・通信技術者”が挙げられています。

このような過重な労働環境から、既存のIT人材が離職に至ったり、IT業界を目指す人が少なくなったりすると考えられます。

出典:厚生労働省『別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況』

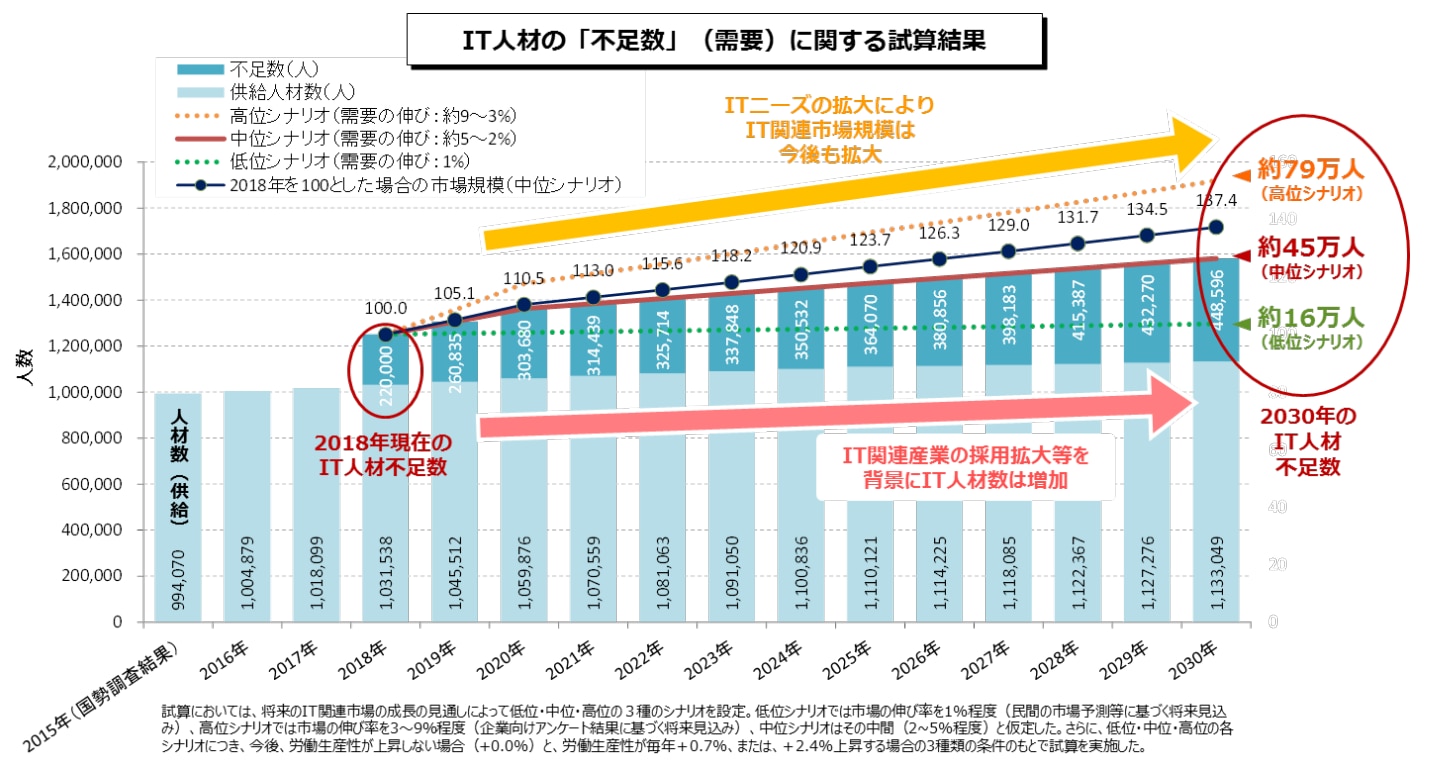

IT需要の増加

近年では、IT市場の拡大が進んでIT人材の需要が増加しています。

経済産業省の『人材開発分野をめぐる状況の変化』によると、IT人材の需要は2030年には158万人に増加する一方で、供給は113万人になると見込まれており、需給ギャップは45万人にも及ぶといわれています。

▼IT人材需給ギャップの試算結果

画像引用元:厚生労働省『人材開発分野をめぐる状況の変化』

今後もIT人材の需要が高まると予測されるなか、IT人材の供給が追いつかなくなり、人手不足に陥る企業がさらに増えると考えられます。

出典:厚生労働省『人材開発分野をめぐる状況の変化』

業務の分業化に伴うスキルの分散化

IT分野に関わる業務が分業化されたことで、それぞれの要件を満たす人材の確保が難しくなっている可能性も考えられます。

従来では、サーバ・ネットワークの構築から運用に至るまで、すべて一人で担当しているケースが一般的でした。しかし、過重労働による労働環境の悪化やイメージの低下などの問題が生じたことで、業務負担を軽減するために担当範囲を細分化する改善策が講じられました。

▼業務を分業化する例

- サーバやネットワークの構築のみを担当する部門

- 運用保守のみを行う部門 など

分業化によって従業員の業務負担は軽減されましたが、ジェネラリストやスペシャリストではなく、作業者ベースのIT人材が増える結果となりました。各業務で人材を確保しないと運用が成り立たない環境となり、人材不足につながっているケースがあります。

レガシーシステムの保守・運用

レガシーシステムとは、老朽化・複雑化・ブラックボックス化したITシステムのことです。

日本においては約8割の企業がレガシーシステムを抱えており、レガシーシステムの保守・運用のために貴重なIT人材が割かれています。

これにより、DX化をはじめとするIT投資に割り振れる人的リソースが不足しやすくなっているといえます。

IT人材不足によって生じる問題

IT人材が不足することで、さらなる離職者やセキュリティリスクの増加が懸念されます。また、社内システムの開発・改善に遅れが生じる可能性もあります。

一部に負担が集中し離職者が増える

IT人材が不足すると、DX時代で高まるIT需要に既存のIT人材だけで対応することになり、負担が集中してしまいます。

場合によっては既存のIT人材が離職することにつながり、さらなるIT人材不足を招くと考えられます。

なお、IT人材の離職を防ぐ方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

セキュリティリスクが高まる

情報セキュリティに関する知識を持ったIT人材を確保できない場合、不正アクセスやサイバー攻撃への対応が難しくなると考えられます。

▼情報セキュリティリスクの例

- 不正アクセスによる情報漏えい

- ランサムウェアによる業務データの暗号化 など

自社の機密情報や従業員・顧客の個人情報が漏えいすることで、信頼を失ったり、損害賠償を求められたりする可能性があります。また、業務データが暗号化されてしまうと、通常の業務運営ができなくなります。

なお、セキュリティインシデントへの対応やランサムウェア対策についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

社内システムの開発や改善が遅れる

IT人材が不足すると、社内システムの開発・改善が遅れやすくなります。社内システムの開発・改善が遅れることで以下のリスクが生じます。

▼社内システムの開発・改善が遅れることで生じるリスク

- 業務の効率化が進まない

- システムの不備が放置される

業務が効率化されないことで従業員の負担となり、生産性の低下を招く可能性があります。また、システムの不備が放置されてしまうと、セキュリティ上のリスクにもつながります。

競争力が低下する

IT人材が不足すると自社のDX化が難しくなり、競合他社との競争にも影響をおよぼすと考えられます。

DX化した競合他社と比べて、業務効率化が進まないことで相対的にコストがかかるようになるため、競争上の優位を失いやすくなります。

また、DXによる新たな価値の創出ができず、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあります。

IT人材不足への対策に取り組むには

企業がIT人材不足の問題に対応するには、新しい人材の確保をはじめ、既存人材の育成や定着化を図ることが重要です。また、業務プロセスの見直しや外部の事業者への外注によってIT人材不足を補う方法もあります。

①採用対象を広げる

幅広いIT人材を確保できるように、採用基準を見直す方法があります。

IT人材として募集する要件を緩和して対象者を拡大させたり、これまでターゲットとしていなかった人材を含めたりすることで、新しい人材を確保できる可能性があります。

▼IT人材を確保するために見直すポイント

- 採用年齢を引き上げる

- 外国籍のエンジニアを積極的に採用する

- 未経験者の採用枠を拡大する

- 正社員のみにこだわらず、多様な雇用契約形態で採用ハードルを下げる

ただし、要件を緩和することによってスキルのミスマッチが発生する可能性があります。要件を緩和する際は、応募者のスキルが業務内容にマッチしているかどうか、より慎重に判断することが重要です。

②複数の採用方法を併用する

IT人材の確保を図る際は求人への応募を待つだけでなく、さまざまな採用方法を併用することが有効です。

▼採用方法の例

採用方法 | 概要 |

ダイレクトリクルーティング | 企業側で自社にマッチする人材を探してアプローチを行う採用手法 |

リファラル採用 | 自社の従業員から知人や友人などの人材を紹介してもらう採用手法 |

また、SNSやオウンドメディア上で自社に関する情報発信を積極的に行うことも有効です。

③自社でIT人材を育成する

IT人材の不足を補うために、自社の非IT人材を育成して技術職への転換を行う方法があります。また、時代のニーズに対応できるIT人材を確保するには、既存のIT人材に対しても先端技術の習得機会を設けることが重要です。

IT人材の育成方法には、以下が挙げられます。

▼IT人材育成の方法

- 社内での座学やOJTを実施する

- 社外研修の実施する

- eラーニングを導入する

- マナビDXを利用する

- 給付金・助成金を活用する など

IT人材育成の方法としては、社内での教育や社外研修、eラーニングなどによる方法のほか、マナビDXを利用する方法もあります。マナビDXとは、経済産業省が運営するIT人材育成のためのポータルサイトです。マナビDXにアクセスすることで、デジタルスキルを学べる学習コンテンツが利用できます。

また、厚生労働省が管轄している教育訓練給付制度や人材開発支援助成金を活用することで、自社でのIT人材育成に必要なコストを補えます。

なお、IT人材の育成についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

④IT人材への待遇を改善する

新たな人材の採用を促進して、現在いるIT人材の定着化を図るために、よりよい待遇に見直すことも重要です。

IT人材の待遇について改善を図ることで、働きがい・働きやすさの向上につながり、求職者の増加や離職の防止につながると期待できます。また、ワークバランスを維持できる労働環境を整えると、多様な人材を採用しやすくなります。

▼待遇改善の方法

- ITに関する資格取得者に手当を付与して、資格取得への意欲を高める

- 人事評価の項目や基準を見直して能力に応じた報酬を付与する

- 多様かつ柔軟な働き方を導入してワークライフバランスを確保する

⑤業務プロセスを見直し効率化する

自社の業務プロセスを見直して効率化することで、IT人材不足に対応しやすくなります。業務プロセスを効率化する方法の例は以下のとおりです。

▼業務プロセスを効率化する方法

- 現状に合わない業務プロセスを洗い出して省く

- 作業マニュアルを整備する

- AIによるチャットボットを活用する など

業務プロセスそのものに変更を加える方法のほか、マニュアルやデジタル技術によって業務を効率化する方法も考えられます。

なお、ヘルプデスクへのAI導入についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

⑥オフショア・ニアショア開発を利用する

自社のIT人材が足りない場合、社内システムの開発をオフショア開発やニアショア開発で行う方法があります。

▼オフショア開発・ニアショア開発の概要

開発手法 | 概要 |

オフショア開発 | システム開発を海外の事業者に委託する手法 |

ニアショア開発 | システム開発を国内の地方事業者に委託する手法 |

オフショア開発を行うことで、コスト削減が期待できるほか、先端技術を持つ海外のIT人材を活用できる可能性もあります。ただし、海外に委託するためスケジュールや品質の管理が難しいといえます。

ニアショア開発は、オフショア開発よりも管理しやすい点が特徴です。一方で、日本全体でIT人材が不足していることから、IT人材を確保しきれないケースもあります。

⑦ITアウトソーシング(業務代行)を活用する

ITアウトソーシング(業務代行)を活用してIT人材不足を補う方法もあります。ITアウトソーシングとは、IT分野に関わる社内業務を外部の事業者に委託することです。

ITアウトソーシングを活用することで、以下のメリットが期待できます。

▼ITアウトソーシングの活用で期待できるメリット

- 自社のIT人材がコア業務に集中できる

- ITに関する知識・ノウハウを外部から補填できる

- コストの削減につながる可能性がある など

なお、ITアウトソーシングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

まとめ

この記事では、IT人材不足への対策について以下の内容を解説しました。

- IT人材の概要

- IT人材が不足している原因

- IT人材不足で生じる問題

- IT人材不足への対策

IT人材の不足は、少子高齢化やデジタル技術の進歩、IT需要の増加、労働環境のイメージ、業務の分業化などのさまざま原因が重なって起きていると考えられます。

IT人材が不足すると、既存のIT人材が負担によって離職したり、セキュリティリスクが高まったりする問題が生じます。また、社内システムの開発・改善も遅れるため企業の競争力に影響をおよぼすと考えられます。

問題を解決するには、採用方法・基準の見直しを行ったり、育成環境や待遇の改善を図ったりして、新たな人材の採用と定着化につなげることが重要です。また、人材採用や育成に充てる労力・時間を確保することが難しい企業では、ITアウトソーシングを活用する方法もあります。

『FGLテクノソリューションズ』の社内システム運用管理サービスでは、情報システム部門や管理部門が対応している業務を代行するITアウトソーシングサービスを提供しています。ICT領域のプロフェッショナルとして、貴社の課題とご要望を踏まえたサービスをご提案いたします。

サービスの詳細については、こちらから資料をダウンロードしていただけます。